Biologia per il liceo/Il sistema nervoso

Le componenti del sistema nervoso[modifica]

Il sistema nervoso è composto da una rete di cellule che funziona in modo estremamente rapido e complesso per raccogliere informazioni dall'ambiente, elaborarle e attirare risposte adeguate agli stimoli ricevuti.

Il sistema nervoso svolge la propria funzione attraverso 3 passaggi:

- Raccoglie gli stimoli provenienti dall'ambiente esterno o dall'organismo attraverso specifici recettori sensoriali;

- Elabora e integra le informazioni raccolte dalla sua rete di cellule;

- Genera una risposta regolando il funzionamento di specifici organi effettori

Il sistema nervoso è suddiviso in due porzioni

- Il sistema nervoso centrale (SNC) comprende l'encefalo e il midollo spinale, costituisce il centro di raccolta, elaborazione e smistamento delle informazioni che provengono dall'ambiente

- Il sistema nervoso periferico (SNP) comprende i gangli (raggruppamenti di corpi cellulari di neuroni localizzati fuori dal SNC) e nervi (fasci di assoni che mettono in comunicazione il SNC con tutto il corpo); la sua funzione è quella di mettere in collegamento il SNC con gli organi di senso e gli organi effettori

Struttura e tipi di neuroni[modifica]

Il sistema nervoso è formato dal tessuto nervoso, al cui interno si trovano i neuroni e le cellule gliali

I neuroni sono le unità funzionali del sistema nervoso; sono eccitabili, cioè specializzate nel generare e trasmettere impulsi elettrici

Gli impulsi elettrici generati dai neuroni sono chiamati impulsi nervosi o potenziali d'azione

I neuroni presentano una forma tipica, identificabile per la presenza di quattro strutture chiave:

- Corpo cellulare: contiene il nucleo e la maggior parte degli organuli; da esso si dipartono dendriti e assoni

- Dendriti: prolungamenti brevi ma ramificati della membrana che ricevono gli stimoli che provengono dall'esterno della cellula da altri neuroni e trasmettono l'informazione al corpo cellulare; ciascuno si ramifica più volte.

- Assone: singolo e lungo prolungamento della membrana (una specie di "tubo" formata da membrana) che convoglia le informazioni ricevute dai dendriti ed elaborate dal corpo cellulare, verso altri neuroni o un organo effettore; è in grado di trasmettere un segnale a grande distanza. E' formato alla fine da un terminale assonico, che è l'estremità dell'assone, modificata in modo da consentire la trasmissione del segnale a un'altra cellula

- Le sinapsi si trovano all'apice dei terminali assonici; sono piccoli rigonfiamenti a livello dei quali l'impulso nervoso è trasmesso da un neurone a un'altra cellula (neurone cellula effettrice)

I neuroni possono formare un'immensa rete di cellule tra loro connesse, in cui i dendriti ricevono gli impulsi provenienti da altri neuroni, mentre gli assoni e le sinapsi trasmettono il flusso di informazioni alle altre cellule.

Si possono identificare 3 tipologie di neuroni:

- I neuroni sensoriali (o afferenti) raccolgono le informazioni dall'ambiente e sono dotati di dendriti modificati, che permettono loro di captare in modo specifico determinati stimoli esterni e interni

- I neuroni motori (o efferenti) trasmettono i segnali agli organi effettori, generando così la risposta dell'organismo a un determinato stimolo

- Gli interneuroni integrano i segnali che provengono da neuroni sensoriali e li trasmettono ai neuroni motori

Struttura e tipi di cellule gliali[modifica]

Le cellule gliali (o cellule della neuroglia) forniscono sostegno ai neuroni, agevolandone le funzioni e il metabolismo

Si distinguono in diversi tipi:

- Gli astrociti sono cellule di forma stellata che rivestono le pareti dei vasi sanguigni dell'encefalo, proteggendolo da sostanze potenzialmente nocive portate nel sangue. I vasi sanguigni del SNC sono formati da uno strato continuo di cellule endoteliali, i capillari quindi non sono fenestrati, così tutti gli scambi di sostanze sono mediati dalle cellule piatte dell'endotelio. Si forma così una barriera ematoencefalica, che permette il passaggio di nutrienti e gas respiratori, ma blocca molecole dannose. Gli astrociti rinforzano la barriera, ma alcune molecole riescono ad attraversarla, influenzando le funzioni dell'encefalo.

- Gli oligodendrociti (SNC) e le cellule di Schwann (SNP) rivestono gli assoni di un materiale isolante, la guaina mielinica (mielina = lipide con funzione isolante) che aumenta la velocità di trasmissione dell'impulso nervoso

L'impulso nervoso[modifica]

La generazione dell'impulso nervoso avviene attraverso un processo che coinvolge il potenziale di membrana del neurone, mantenuto dalla distribuzione di ioni tramite canali ionici e la pompa sodio-potassio. In condizioni di riposo, l'interno del neurone è negativo rispetto all'esterno.

- Ricezione dello stimolo: I dendriti dei neuroni ricevono stimoli da altri neuroni o da specifici segnali esterni.

- Depolarizzazione: Uno stimolo adeguato causa l'apertura dei canali per il sodio voltaggio-dipendenti, permettendo l'ingresso di Na+ e invertendo il potenziale di membrana.

- Ripolarizzazione: Successivamente, i canali per il potassio voltaggio-dipendenti si aprono, permettendo l'uscita di K+ e ripristinando il potenziale di membrana.

- Iperpolarizzazione: La membrana può diventare temporaneamente più negativa del potenziale di riposo.

- Ripristino del potenziale di riposo: La pompa sodio-potassio ristabilisce le condizioni iniziali, riportando il neurone al potenziale di riposo.

Questo ciclo permette la trasmissione del segnale elettrico lungo l'assone del neurone.

-

Come si propaga il potenziale d'azione

-

Schema dello sviluppo del potenziale d'azione di membrana

-

struttura dell'assone e formazione del potenziale d'azione

-

Come funziona la pompa sodio-potassio durante il passaggio di un impulso

Le sinapsi[modifica]

La sinapsi (o giunzione sinaptica) è una struttura specifica del sistema nervoso che mette in collegamento due neuroni o un neurone con un organo periferico.

Le sinapsi si possono divedere in due tipi:

- la sinapsi elettrica, nella quale avviene un trasferimento diretto del potenziale d'azione da un neurone al successivo (si trova solo nel muscolo cardiaco e all'altezza del tubo digerente);

- la sinapsi chimica, nella quale la trasmissione dell'impulso è mediata dall'azione dei neurotrasmettitori (la più diffusa nel corpo umano).

Le sinapsi chimiche sono composte da tre elementi principali:

- il bottone sinaptico (detto anche terminale assonico);

- la fessura intersinaptica;

- la membrana postsinaptica.

L'assone è il prolungamento principale della cellula nervosa, con la parte terminale definita bottone sinaptico. I vari dentriti raccolgono gli impulsi nervosi dei neuroni che vengono raccolti nella parte centrale della cellula. Quest'ultima invia un segnale al bottone sinaptico che darà inizio alla trasmissione dello stimolo nervoso. La trasmissione avviene in maniera unidirezionale.

La fessura intersinaptica è uno spazio molto sottile (circa 25 nanometri) che divide il terminale assonico e la membrana del neurone successivo. In questa apertura vengono rilasciati i neurotrasmettitori rilasciati dal bottone sinaptico, i quali si legheranno a specifici recettori posti nella membrana dell'altro neurone trasmettendogli l'informazione.

La membrana che riveste i neuroni, come nelle altre cellule del corpo umano, è composta da un doppio strato lipidico e vari canali che mettono in comunicazione l'interno della cellula con l'esterno. Ma, a differenza delle altre, possiede anche dei recettori per specifici neurotrasmettitori nei dentriti.

Il meccanismo delle sinapsi chimiche si può riassumere in quattro tappe:

1)Il terminale assonico contiene centinaia di vescicole sinaptiche contenenti all'interno i neurotrasmettitori. Quando il terminale assonico è raggiunto da un potenziale di azione, le vescicole si fondono con la membrana presinaptica riversando il loro contenuto nello spazio sinaptico;

2) i neurotrasmettitori si diffondono nel liquido dello spazio sinaptico e si legano ai loro specifici recettori presenti nella membrana postsinaptica;

3) legandosi ai recettori, vengono aperti i canali della membrana permettendo l'ingresso di ioni nella cellula. Entrando, gli ioni alterano la carica elettrica della cellula; se questa variazione supera un determinato valore, si viene a generare un potenziale di azione;

4) i neurotrasmettitori si staccano dai recettori, cessando la loro azione. A questo punto potranno attraversare la membrana presinaptica per essere riciclati oppure verranno demoliti da specifici enzimi presenti nello spazio sinaptico.

Ogni neurone forma sinapsi con altri neuroni, per cui l'esito finale dipenderà dall'effetto cumulativo dei segnali ricevuti. Infatti il sistema nervoso può scegliere di trasmettere oppure no un segnale. Questo lavoro di filtraggio permette di privilegiare alcuni stimoli e di evitare un sovraccarico con informazioni non essenziali.

I neurotrasmettitori[modifica]

I neurotrasmettitori sono molto importanti per lo stimolo nervoso. Ma cosa sono?

Nel nostro organismo ci sono vari tipi di neurotrasmettitori:

- alcuni, come l'acetilcolina, sono sintetizzati direttamente nella parte terminale dell'assone;

- altri, come i neurotrasmettitori peptidici, sono prodotti nel corpo cellulare del neurone e solo in un secondo momento vengono trasportati nei terminali assonici attraverso delle vescicole.

Attualmente sono stati scoperti più di 50 neurotrasmettitori, ognuno con un recettore specifico. L'acetilcolina è molto importante perché viene utilizzato nelle giunzioni neuromuscolari.

Sono di varia natura: alcuni sono semplici amminoacidi, come il glutammato, che ha funzione eccitatoria, o la glicina, un inibitore. Poi ci sono le monoammine derivate da amminoacidi, come la noradrenalina (avvia e coordina il movimento, inoltre è uno dei principali neurotrasmettitori associati alla sensazione del piacere) e la serotonina (neurotrasmettitore inibitorio, influenza l'appetito, il sonno, l'ansia e l'umore; quando viene rilasciato provoca soddisfazione e appagamento). Infine possono essere utilizzati anche alcuni gas, come il monossido di carbonio (CO) e il monossido di azoto (NO).

Indipendentemente dal neurotrasmettitore coinvolto, l'informazione può essere trasmessa in un'unica direzione.

-

Acetilcolina

-

Glutammato

-

Noradrenalina

-

Serotonina

-

Monossido di azoto

Il sistema nervoso centrale (SNC)[modifica]

Il sistema nervoso centrale (SNC) è il centro organizzativo dell'intero organismo, nel quale vengono rielaborate le diverse informazioni per elaborare risposte adeguate agli stimoli ricevuti; comprende l'encefalo e il midollo spinale. Entrambi gli organi sono costituiti da parti bianche e grigie. Nella sostanza grigia si trovano principalmente i corpi cellulari dei neuroni con i relativi dentriti, mentre nella sostanza bianca si trovano fitti fasci di assoni, di colore biancastro per la presenza della mielina.

L'encefalo è collocato all'interno del cranio, invece il midollo spinale si sviluppa a partire dalla base dell'encefalo per poi svilupparsi all'interno della colonna vertebrale. Anche le meningi contribuiscono alla protezione di entrambi gli organi. Esse sono tre membrane di tessuto connettivo:

- dura madre (la parte più esterna e più robusta)

- aracnoide

- pia madre

Tra l'aracnoide e la pia madre è presente il liquido cerebrospinale, che nutre il sistema nervoso e lo protegge dagli urti. Questo liquido è anche contenuto nei 4 ventricoli dell'encefalo e nel canale ependimale, che scorre al centro del midollo spinale.

Il midollo spinale porta le informazioni sensoriali che giungono dalla periferia verso l'encefalo. Smista le varia informazioni in base al tipo di risposta che richiedono; addirittura le risposte più semplici le elabora il midollo spinale stesso. Le risposte in uscita le trasporta dall'encefalo verso il sistema nervoso periferico.

L'encefalo[modifica]

L'encefalo è un organo racchiuso all'interno della scatola cranica. Esso pesa circa 1,4 kg e comprende quattro regioni: telencefalo, diencefalo, tronco encefalico e cervelletto.

Il telencefalo (o cervello) è suddiviso in due emisferi cerebrali (destro e sinistro) collegati da una spessa lamina di fibre nervose, il corpo calloso. La superficie degli emisferi è ricoperta da uno strato di sostanza grigia, la corteccia cerebrale, spessa 4 mm. Agli emisferi vengono associati la maggior parte delle facoltà cognitive superiori, compresi il pensiero astratto, l'apprendimento, la memoria, il linguaggio e la personalità. All'interno di ogni emisfero, in profondità, si trovano tre nuclei grigi, i nuclei della base, che regolano i movimenti e il tono muscolare. Infine, nella parte più profonda e antica del telencefalo, c'è il sistema limbico: è a forma di anello, comprende vari organi, avvolge il diencefalo ed è responsabile del controllo dei bisogni essenziali (come la fame, la sete, etc.). Ne fanno parte l'amigdala (percepisce e memorizza gli stati di paura) e l'ippocampo (trasferisce le informazioni dalla memoria a breve termine in quella a lungo termine).

Il diencefalo si trova al disotto del telencefalo ed è composto da tre strutture:

- Il talamo è uno dei centri di controllo e smistamento più importanti dell'encefalo; raccoglie le varie informazioni e le suddivide in categorie (eliminando il rumore di fondo), per poi mandarle alla corteccia cerebrale per essere interpretati.

- L'ipotalamo, posto al di sotto del talamo, è una struttura molto piccola che svolge varie funzioni essenziali: regola molti istinti fondamentali, controlla le attività involontarie del sistema nervoso, controlla le attività corporee riguardanti l'omeostasi e regola l'attività dell'ipofisi.

- L'epifisi o ghiandola pineale regola i cicli di sonno e sveglia producendo l'ormone melatonina.

Il tronco encefalico è la parte dell'encefalo compresa tra il midollo spinale e il diencefalo ed è composto da neuroni motori e sensoriali. Inoltre controlla molte funzioni di base (tra cui lo stato di sonno e di veglia). Si divide in tre regioni:

- Il mesencefalo è la parte superiore del tronco, collegando il ponte e il cervelletto con il diencefalo. Si trovano grandi fasci di fibre, le quali permettono di filtrare e valutare l'importanza di ciascun segnale. Controlla la maggior parte delle informazioni provenienti dai recettori sensoriali ed è fondamentale per la regolazione dei movimenti.

- Il ponte è posto tra il mesencefalo e il midollo allungato, comprende fasci di fibre che collegano varie porzioni dell'encefalo.

- Il midollo allungato è posto nella parte inferiore del tronco encefalico. Guida varie funzioni fisiologiche svolte dall'organismo senza un controllo cosciente. Al suo interno sono posti il centro cardiovascolare e il centro respiratorio.

Il cervelletto è un centro nervoso posto al di sotto del cervello, nella parte posteriore. Si suddivide in due emisferi e, come il telencefalo, è rivestito esternamente dalla sostanza grigia, mentre all'interno da quella bianca. Il suo compito è quello di integrare le informazioni relative alla posizione del corpo, che comprendono sia stimoli provenienti dall'esterno che dall'interno. Integra tutte le informazioni per coordinare al meglio i movimenti del corpo, la sua postura e il suo equilibrio.

Il sistema nervoso periferico (SNP)[modifica]

Il sistema nervoso periferico (SNP) è costituito da nervi spinali e nervi cranici. I primi mettono in collegamento il midollo spinale ai recettori sensoriali e agli organi effettori dell'intero corpo e ne esistono di 31 paia, sono nervi misti, dunque formati da una componente efferente e una afferente. Entrambe sono composte da assoni ma la componente afferente ha il compito di trasmettere le informazioni al sistema nervoso centrale (SNC) mentre quella efferente trasporta i messaggi dal SNC ai vari muscoli e ghiandole. In base al compito si distinguono vie efferenti volontarie (permettono appunto l'esecuzione di movimenti volontari) e vie efferenti autonome che controllano le funzioni vegetative. Compongono il SNP anche 12 paia di nervi cranici i quali originano dall'encefalo. Il SNP è coinvolto nel processo del riflesso spinale (un esempio è il riflesso patellare) in cui si generano risposte semplici senza che avvenga l'intervento dell'encefalo. L'informazione sensoriale parte dai recettori che generano dei potenziali d'azione i quali, attraverso un assone afferente, giungono al midollo. A livello del corno ventrale si crea una sinapsi tra tra il neurone sensoriale e un motoneurone che trasmette un potenziale d'azione al, nel caso del riflesso patellare, muscolo estensore causandone la contrazione. Inoltre, grazie a un interneurone che stabilisce con il motoneurone del muscolo antagonista una sinapsi inibitoria, è permessa la coordinazione.

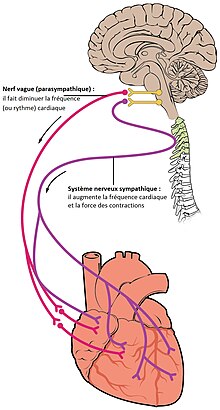

Il SNP si suddivide in sistema nervoso somatico e sistema nervoso autonomo (SNA) a sua volta diviso nella porzione simpatica la cui attività è quella di produrre la risposta del <<combatti o fuggi>> implicando per esempio un aumento della frequenza cardiaca; in quella parasimpatica il cui compito è quello di stimolare l'attività dell'apparato digerente e diminuire l'attività cardiaca; infine nel sistema metasimpatico che controlla le secrezioni del pancreas, della parete intestinale e della cistifellea. Ogni via efferente del SNA comincia con un neurone pregangliare. L'assone del neurone postgangliare uscendo dal ganglio crea con le cellule bersaglio degli organi che raggiunge una sinapsi. I neuroni postgangliari del simpatico sfruttano la noradrenalina come neurotrasmettitore mentre quelli del parasimpatico sono colinergici. Le risposte date dalle cellule bersaglio ai due tipi di neurotrasmettitori (noradrenalina e acetilcolina) sono opposte.

Vi sono anche differenze anatomiche tra la porzione simpatica e quella parasimpatica: il luogo in cui si trovano i corpi cellulari dei neuroni pregangliari, nel tronco encefalico e nella regione sacrale per quelli del parasimpatico, invece per quelli del simpatico nella zona di midollo spinale compresa tra la regione sacrale e quella cervicale. Inoltre quasi tutti i gangli simpatici si dispongono a formare due catene ( una a destra e una a sinistra della colonna vertebrale), mentre quelli parasimpatici sono collocati in prossimità degli organi effettori.

Il telencefalo[modifica]

La superficie degli emisferi è ricoperta dalla corteccia cerebrale attraverso solchi, i più profondi dividono la corteccia in lobi. La regione superiore del lobo temporale riceve le informazioni uditive per poi rielaborarle; le aree associative riconoscono gli oggetti ai quali attribuiscono un nome. Un danno a tale lobo provoca agnosie: il paziente affetto da questa condizione sa di ricevere stimoli ma è incapace di identificarli, alcuni arrivano addirittura a dimenticare i volti dei familiari. La scissura di Rolando separa il lobo frontale, che controlla l'attività motoria, da quello parietale, nel quale si trova la corteccia somatoestesica primaria, in quest'ultima sono raggruppate informazioni da natura tattile e pressoria. Tra le funzioni associative del lobo parietale c'è l'interpretazione degli stimoli complessi. La sindrome di negligenza spaziale unilaterale, dovuta a una lesione del lobo parietale, rende un individuo inconsapevole degli stimoli provenienti dalla parte sinistra del corpo. Di fronte a questo solco è localizzata la corteccia motoria primaria. Sotto la corteccia si trova la sostanza bianca, formata da assoni che consentono ai neuroni corticali di stabilire legami tra loro e qualsiasi altro tipo di neurone del SNC. Nella corteccia si distinguono aree di corteccia associativa (zone che associano alle informazioni provenienti dall'esterno grazie agli organi di senso quelle della memoria) e zone che compiono funzioni specifiche, come la corteccia sensoriale del gusto, dell'udito o quella motoria.

Nell'uomo la parte sinistra del corpo è connessa a quella destra dell'encefalo e analogamente alla parte destra è associata quella sinistra dell'encefalo.

Patologie del sistema nervoso[modifica]

Durante l'infanzia il cervello accresce le sue capacità, nell'età adulta le funzioni cerebrali restano stabili per poi subire un declino con l'invecchiamento. Le alterazioni delle funzioni cerebrali presentano cause diverse: anomalie nello sviluppo del sistema nervoso, danni cerebrali come un trauma cranico, distruzione progressiva di zone del cervello dovuta a varie cause (virali, genetiche, multifattoriali), tumori cerebrali.

La sclerosi multipla è una malattia cronica che colpisce la sostanza bianca del SNC causando una progressiva perdita delle guaine mieliniche degli assoni in varie zone dell'organismo. Si manifesta tra i 15 e i 50 anni. Tra i sintomi: disturbi visivi, perdita di forza fisica, di equilibrio, del tatto, della capacità di parlare e nei casi più gravi anche di capacità cognitive.

La sclerosi laterale amiotrofica è una malattia multifattoriale che colpisce i motoneuroni. Si manifesta in età adulta (>20 anni) con la stessa frequenza in entrambi i sessi e porta alla paralisi, ma questa d'altronde risparmia alcune funzioni come quelle cognitive o degli organi sessuali.

Tra le malattie neurodegenerative progressive degli anziani rientrano l'Alzheimer e il Parkinson. Nelle fasi iniziali di queste malattie i sintomi sono completamente assenti nonostante già stiano avvenendo trasformazioni patologiche, perciò si pensa che all'inizio sia possibile intervenire efficacemente con farmaci o cambiamenti nello stile di vita. Una cattiva alimentazione, il consumo di sostanze stupefacenti, traumi cranici, sono tutti fattori di rischio.

I tumori del sistema nervoso centrale sono molti, d'altronde le forme più frequenti sono i gliomi, le neoplasie neuronali e i meningiomi. Le cause sono molteplici e non ancora del tutto identificate, ma le radiazioni sono uno tra i rischi accertati. La diagnosi avviene oggi grazie a tecniche di imaging (tomografia computerizzata e risonanza magnetica). La terapia più diffusa è la chirurgia in modo da diminuire la pressione che la massa tumorale esercita nel cranio così da limitare anche i sintomi. La chemioterapia per questo genere di tumore si è dimostrata poco efficace poichè i farmaci raggiungono difficilmente il cervello a causa della barriera ematoencefalica. Con l'immunoterapia si sono invece raggiunti buoni risultati.

Infine le sostanze psicoattive sono in grado di alterare le funzioni biologiche e mentali; alcune di queste sono utilizzate a scopo terapeuti (antidolorifici) altre sono illegali e definite droghe, altre ancora legalizzate e comunemente assunte (caffeina e nicotina). L'abuso di tali sostanze nuoce all'organismo, ad esempio l'abuso di alcol etilico porta all'incapacità di coordinare i movimenti, nausea, intossicazioni gravi che possono causare il coma etilico.

Fonti[modifica]

Libro: La nuova biologia.blu PLUS - Dalla genetica al corpo umano

Wikipedia

Wikimedia

https://en.wikibooks.org/wiki/Human_Physiology/The_Nervous_System